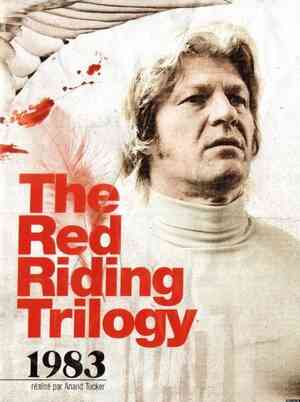

1983年,盘桓在英国北约克郡上空的阴霾久久不曾散去。这一天,一名有着天使般面庞的小女孩失踪,这起事件让人们淡忘将近十年的噩梦再次苏醒。1974年,名叫克莱尔•坎普雷的小女孩失踪,最终遭到杀害。不久,有着病态般苍白面颊的麦克认罪伏法。一切似乎就此完结,而如今这起类似的案件发生,让人们意识到那起沉疴多年旧案的异常。一方面,律师约翰·皮格特(马克·艾迪 Mark Addy 饰)出任麦克的律师,准备提起上诉;另一方面,警员莫里斯(David Morrissey 饰)也对旧案重新进行梳理。他们面前,是永夜一般深邃恐怖的黑暗……本片改编自David Peace的四部悬疑小说(分别以年度为书名:1974、1977、1980、1983,合称Red Riding Quartet),由英国第4频道主持拍摄为三部影片,被称作“血色侦程三部曲”。

展开

原创影评

《血色侦程:1983》以其冷峻的叙事风格和厚重的时代感,将观众拉入一个充满压抑与绝望的英国北约克郡。影片改编自真实事件,导演安南德·图克尔以近乎纪录片的手法,还原了1983年那起震惊社会的儿童谋杀案。阴霾笼罩的小镇、潮湿的街道、灰暗的天空,这些视觉元素不仅构建了故事的背景,更隐喻着案件背后复杂的人性与社会问题。

大卫·莫瑞瑟饰演的调查记者约翰·富兰克林是影片的核心人物。他并非传统意义上的英雄,而是一个被过往阴影束缚的普通人。莫瑞瑟通过细微的表情变化和克制的肢体语言,将角色内心的挣扎与愤怒刻画得入木三分。当他试图揭开真相时,观众能真切感受到那种无力感——媒体的失声、警方的敷衍、民众的麻木,共同编织成一张密不透风的网。莉萨·霍华德饰演的母亲艾琳则展现了另一种维度的痛苦。她在镜头前崩溃的独白,没有刻意煽情,却因真实而令人心碎。这种表演方式让角色脱离了脸谱化的悲情符号,成为鲜活的人性切片。

影片的叙事结构采用多线并进的方式,交叉呈现了凶手罗伯特·布克里特的生活片段与案件调查过程。这种非线性剪辑起初会让观众感到困惑,但随着线索逐渐拼凑完整,一种宿命般的悲剧感油然而生。导演并未过度渲染暴力场面,而是通过大量环境空镜和旁观者视角,将焦点放在社会集体沉默的代价上。例如,当居民们对失踪女孩议论纷纷却无人行动时,镜头长久地停留在他们冷漠的脸上,这种留白比任何台词都更具冲击力。

作为一部犯罪剧情片,《血色侦程:1983》的主题远超出罪案本身。它揭示了边缘群体在体制中的失语状态——凶手长期遭受校园霸凌和家庭暴力,最终以极端方式寻求存在感;而受害者家庭因阶级差异被媒体忽视,直到悲剧发酵后才获得关注。影片结尾处,新上任的警官默默收走案件资料,暗示着同样的黑暗仍将继续。这种开放式结局没有提供廉价的救赎,反而迫使观众反思:当我们谈论“正义”时,是否早已习惯用遗忘代替追问?