1946年冬,苏北三战三捷后,我华东野战军战略撤退到山东境内。敌74师以为我军溃败,配合蒋军20万人向临沂推进,妄图与济南之敌对我造成南北夹击。沈振新(张伐 饰)部奉华野指示,首先打响了莱芜战役并取得胜利。连长石东根(杨在葆 饰)战后醉酒策马狂奔,遭沈振新厉斥,石酒醒后自责。阿菊(张桂兰 饰)千里寻夫来到山东找杨军(宋桂馥 饰),要求参军报仇,此时国民党己集结几十万大军在沂蒙山区,逼我军与其决战,张灵甫(舒适 饰)的74师首当其冲。我华野以神速对敌实施反包围,战场就在蒙阴孟良崮。战斗中,团长刘胜(里坡 饰)牺牲,战士们激发起更大战斗热情......

展开

原创影评

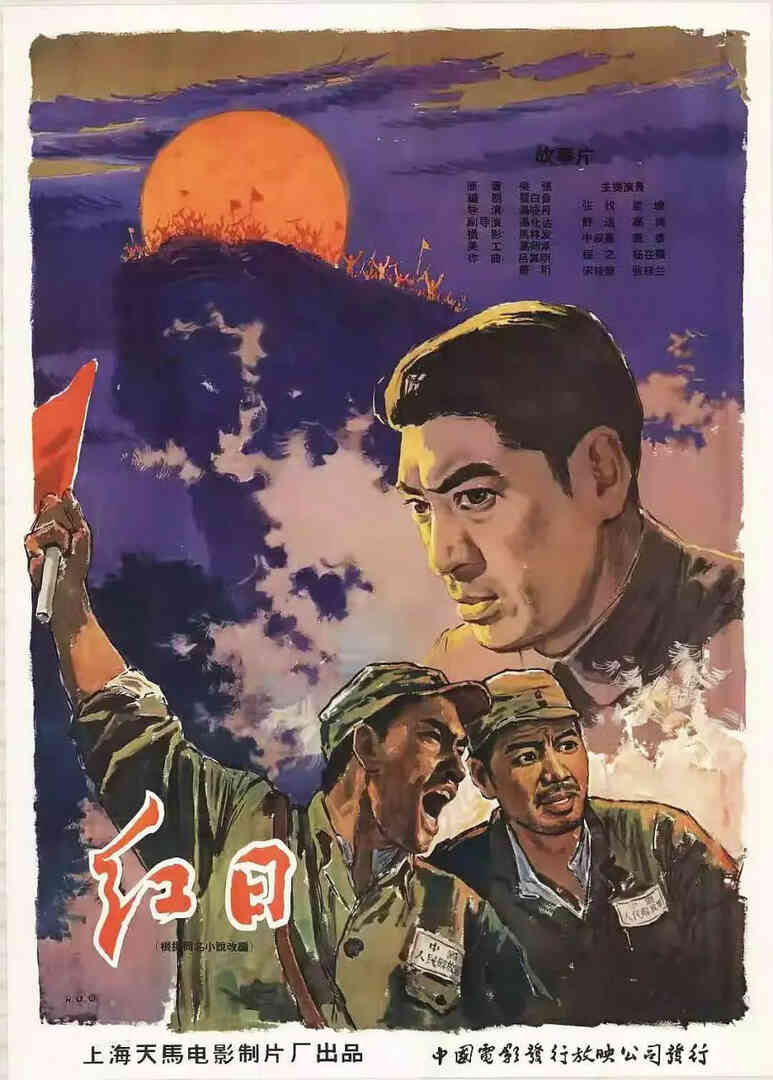

当银幕上炮火硝烟弥漫,军号声与枪炮声交织成震撼的乐章,1963年上映的《红日》以磅礴气势将观众拉回解放战争的山东战场。这部由汤晓丹执导、上海电影制片厂出品的战争巨制,不仅是一部军事史诗,更以细腻笔触勾勒出战争中人性的光辉与矛盾,让人在热血沸腾之余,陷入对历史与人性的深刻沉思。

影片以华东野战军六纵的视角展开,从二打涟水战役的失利到莱芜战役的转折,最终在孟良崮完成对国民党74师的致命围剿。导演并未单纯渲染战争场面,而是通过指挥官沈振新与战士石东根的互动,展现军队纪律与个人情感的碰撞。连长石东根醉酒策马的片段令人印象深刻——这位悍将在胜利后纵情驰骋,却被军长沈振新厉声斥责。演员杨在葆将角色的血性与莽撞演绎得淋漓尽致,既呈现了军人的豪迈,也揭示了战争对个体精神的复杂塑造。

作为改编自吴强同名小说的作品,《红日》的叙事结构暗含哲学意味。影片以“撤退—反击—决战”的三段式推进,却打破线性叙事的常规:涟水战役的惨胜成为后续复仇的心理伏笔,莱芜战役的胜利为战略反攻铺垫,而孟良崮的终极对决则升华为意志与智慧的双重较量。这种层层递进的结构,使观众既能感受战场瞬息万变的紧张感,又能体悟毛泽东军事思想中“集中优势兵力各个击破”的精髓。

值得一提的是,影片对国民党74师师长张灵甫的刻画打破了脸谱化窠臼。舒适饰演的张灵甫既有骄横轻敌的一面,也在战场绝境中流露出挣扎与不甘。这种处理并非美化对手,而是通过其悲剧命运折射出内战的残酷本质——曾经抗击日寇的王牌部队,最终因政治腐败和战略失误走向覆灭。作曲家吕其明创作的配乐更是神来之笔,当激昂的冲锋号与悲壮的挽歌交织,仿佛在诉说战争胜利背后无数生命的沉浮。