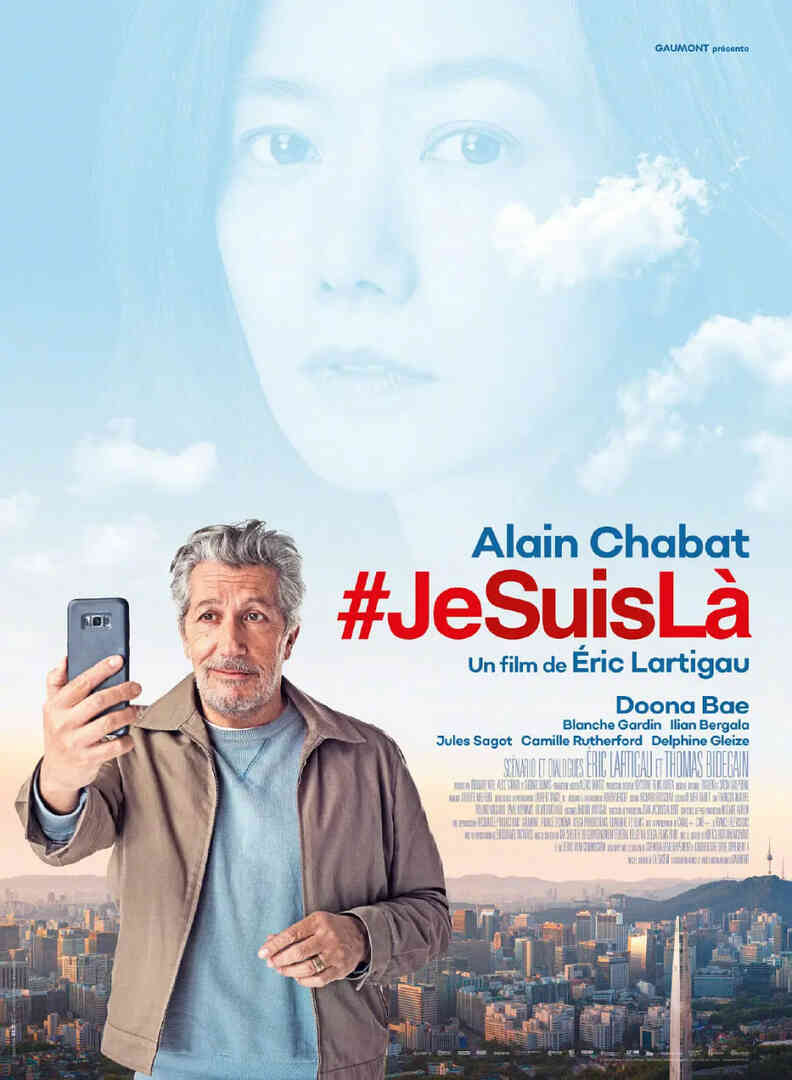

史蒂芬(阿兰·夏巴 Alain Chabat 饰)是一位小有名气的厨师,有着美满的家庭和成功的事业,俨然旁人眼中的楷模,可即便生活已经这样完美,史蒂芬的内心却依然感觉空落落的,似乎有一个无论丢进去什么都不会产生回声的黑洞存在。这样的史蒂芬在网络上邂逅了名为秀(裴斗娜 饰)的男喊女艺术家,两人一见如故相谈甚欢,无论是生活里的琐事还是艺术上的追求,他们都能够产生共鸣,宛如一对灵魂伴侣。终于,史蒂芬再也无法满足于只在网络上和秀相处了,他决定前往南韩,去找秀见面。可当史蒂芬抵达韩国后,却发现秀就此失去了讯息,而他也被困在机场无法离开。

展开

原创影评

在寻找《我在这里》的观影体验时,仿佛踏入了一场关于存在与追寻的哲学探讨。这部由安德斯·摩根泰勒执导的丹麦-德国合拍片,以独特的叙事视角和冷峻的影像风格,将一个女性生育困境的故事升华为对生命本质的叩问。金·贝辛格饰演的玛丽亚,用她那双会说话的眼睛,将角色内心的撕裂感演绎得淋漓尽致——当她在异国旅馆房间独自注射荷尔蒙时,颤抖的手指与坚毅的眼神形成微妙张力,这种矛盾性贯穿了整部影片。

导演采用了非线性的叙事结构,让过去与现在交织成一张密网。记忆中的童年片段与现实中的跨境交易相互映照,暗示着主人公行为模式的心理根源。特别令人印象深刻的是那个反复出现的火车意象:当玛丽亚凝视着铁轨延伸向地平线时,镜头缓缓推近她侧脸的轮廓,金属轨道的冰冷质感与她腹部的温热形成奇妙共振,这个充满隐喻的画面成为全片情感支点。

配角群像的塑造同样值得称道。无论是边境线上沉默寡言的黑市商人,还是诊所里操着生硬英语的护士,每个人物都像是拼图中不可或缺的一块。尤其是那位年迈助产士的出现,她布满皱纹的手接过新生儿时的神圣仪式感,与玛丽亚在手术台上的脆弱形成鲜明对比,强化了生命传承的主题表达。

影片结尾处长达三分钟的长镜头堪称神来之笔。摄像机从产房窗口缓缓后拉,穿过飘雪的庭院,最终定格在远处教堂尖顶上方昏黄的路灯光晕中。此刻响起的不是惯常的胜利交响乐,而是一段若有若无的胎心监测仪滴答声,这种留白手法让观众在走出影院后仍能保持思考余韵。或许真正的“在这里”,不在于物理空间的位移,而在于心灵深处对自我价值的确认。